こんにちは、今村です

現在、植物工場では葉物野菜、特にレタスの栽培が主流です。

その理由を考えるには、植物工場という生産施設の特性と、レタスの生育特性の両面を知る必要があります。

私は、10年以上植物工場で働いてきた経験がありますが、レタスはいつでも主力品目でした。植物工場といえばレタス、というイメージが業界内でも一般的にも強いですよね。

植物工場とレタス栽培の現状

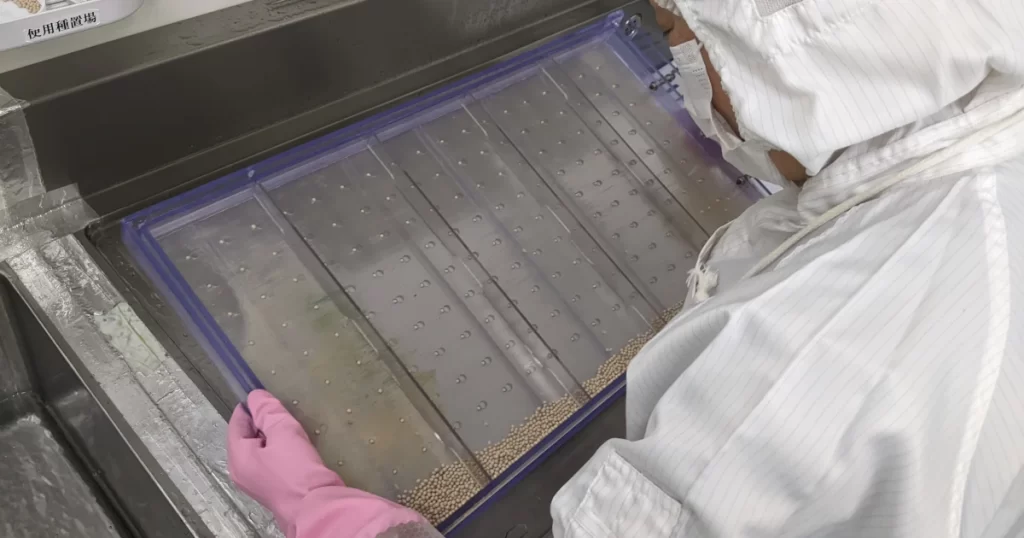

植物工場の特徴は、環境制御技術を駆使して、天候に左右されない計画生産を可能にしていることです。太陽光に依存せず、人工光を使って野菜を育てるため、周年での安定生産が可能です。さらに、温度や湿度、CO2を植物にとって最適な環境にコントロールできます。外と隔離されているため、病害虫の発生も抑えられます。

一方、レタスは葉物野菜の代表選手とも言える存在です。サラダやサンドイッチに欠かせない食材として、一年を通して安定的に需要があります。ただしレタスは傷みやすく、品質管理には細心の注意が求められます。

こうした背景の下で、多くの植物工場がレタス栽培に注力してきたのは、以下のようなレタスの生育特性が、植物工場の特性とマッチしていたからです。

植物工場に適したレタスの生育特性

レタス栽培が植物工場に適している理由は以下です。

理由1

まず、栽培期間の短さが挙げられます。レタスは播種から収穫まで30日ほどで済む早生野菜であり、栽培の回転率が高いです。工場のような設備投資の大きな施設では、稼働率を高く保つことが重要であり、この点でレタスの短い栽培サイクルは大きなメリットになります。

理由2

2つ目の理由は、レタスがコンパクトな形状をしていることです。そのため、限られた栽培面積を有効活用できます。レタスは茎が伸長せず、葉が株元から平面的に広がるロゼット状の株になります。つまり背丈が低く、狭い株間での栽培が可能なのです。多段式の棚を使った垂直栽培と組み合わせれば、単位面積当たりの収量を飛躍的に高められます。

理由3

3つ目は、レタスが比較的高い単価で取引されている点です。ただしこの点については、一般的な露地物レタスと比べればやや割高になる程度であり、大幅に高単価というわけでもありません。それでも、回転率の高さとあいまって、植物工場での生産コストを賄える水準の単価設定は可能なレベルです。

以上のように、レタスの生育特性は植物工場の操業特性とマッチしており、その結果、植物工場でのレタス栽培が広く普及しました。

レタスは栽培が簡単

それと、私見ですが、レタスは栽培管理が比較的簡単な作物だと思います。深く考えなくても一応は問題なく育ちますし、生育のムラも少ない。温度管理をおろそかにしたり、養液の濃度が不適切でも、壊滅的な不作にはなりにくい。もちろん、高品質なレタスを生産し、生育を最大化するには、きめ細かな管理と、ノウハウの蓄積が欠かせません。それでも他の作物と比べると、参入障壁は格段に低いと言えるでしょう。

知見の浅い新規参入組でも、レタス栽培なら取り組みやすい。設備さえ整えば、比較的短期間で商品を出荷できる。おそらくそういった事情が、植物工場でレタスが主力品目となった背景にあるのだと思います。

植物工場の課題とレタス依存からの脱却

しかし、植物工場にとってレタスへの依存は、必ずしも望ましい状況とは言えません。現在、植物工場産のレタスは市場で供給過剰の傾向にあり、生産者の価格決定力は弱まっています。レタス一辺倒では、さらなる事業拡大は難しいでしょう。

ただし、新たな品目の導入には、栽培技術の向上と販路開拓が欠かせません。レタスほど栽培が容易とは限りませんし、需要の見通しも不透明だからです。参入障壁は高くなりますが、だからこそ付加価値も高くなると期待できます。

その一方で、レタスは植物工場産野菜の代名詞とも言える存在になっています。

今後も、レタスが植物工場の主流である状況は続くでしょう。

そうであるなら、少しでも高い生産性で栽培していくべきです。

植物工場に適した野菜の条件とは

では改めて、植物工場に適した野菜の条件とは何でしょうか。レタスの事例を踏まえつつ、以下のような点が重要だと考えられます。

- 短い栽培期間:設備の稼働率を高め、投資回収を早めるには、栽培サイクルが短いことが望ましいでしょう。

- 高い空間利用効率:限られたスペースを有効活用できるよう、コンパクトな植物体であることが求められます。

- 一定の単価水準:生産コストを上回る販売価格を実現できる野菜でなければ、事業は成り立ちません。

- 安定的な需要:周年での計画生産を行う以上、通年で一定の需要がある品目が適しています。

- 付加価値の高さ:機能性成分など、差別化できる付加価値があれば、競合との差別化が可能になります。

レタスの強みは、これらの条件を高い水準でクリアしている点です。新たな品目を模索する際には、これらの条件をどこまで満たせるかが重要な判断基準になります。

植物工場の発展に向けて

植物工場は、まだ発展途上の産業だと言えます。参入企業の増加とともに、生産能力は高まっていますが、一方で過当競争の懸念も広がっています。事業の収益性を高めるには、差別化が欠かせません。

その切り札となり得るのが、新たな品目の導入です。機能性成分を強化した野菜や、希少性の高い野菜など、付加価値の高い商品の開発が期待されます。それにより単なるコモディティとの競争を避け、利幅の大きいニッチ市場を開拓することが可能になるでしょう。

ただしその際も、植物工場の特性を踏まえた品目選定が重要です。レタス並みとは言わないまでも、ある程度の回転率の高さと、十分な単価水準が求められます。この点を見誤ると、高い投資コストを回収できない恐れがあります。

\ 無料でダウンロードできます /

養液栽培で使える、超シンプルな施肥設計ツール

SimpleFertは、

- 超シンプルな構成で使いやすい

- 単肥と配合肥料の両方に対応

- マクロ不要で動作が軽快

- 初心者でも扱いやすい

私が現場で、10年以上試行錯誤して生まれた、実践的なツールです。ぜひ養液栽培にお役立てください。

メールアドレスと氏名の登録のみで、ダッシュボードからダウンロードできます。

システムの都合上、「決済」などと表示されますが、無料です。

使い方はこちら

- 植物工場のレタスの特徴は?

-

- 栽培期間が短い(播種から収穫まで約30日)

- コンパクトな形状で栽培面積を有効活用できる

- 比較的高い単価で取引されている

- 植物工場の課題点は?

-

- レタスへの依存と供給過剰による価格決定力の低下

- 高い初期投資とランニングコスト

- 新品目導入時の栽培技術習得と販路開拓の難しさ

- レタスはなぜ植物工場で作られるのか?

-

- 短い栽培期間で回転率が高い

- コンパクトな株形状で栽培スペースを有効活用できる

- 比較的高単価で取引できるため収益性が見込める

コメント