こんにちは、今村です

わさびの魅力って、なんといっても、あの鼻に抜ける独特の辛味ですよね。わさびを食べた瞬間の爽快感は、なんとも言えません。

和食はもちろん、洋食やアジア料理など、意外と色々な料理に合うのは驚きます。例えば、ステーキにわさびを添えると、肉の脂っこさが和らいで、あっさりと食べられますよね。刺身にはもちろん欠かせませんが、サラダにわさびドレッシングをかけるのもおすすめです。

今回は、わさびを植物工場で栽培する可能性について、解説したいと思います。

わさびの生育に必要な環境と露地栽培の課題

わさびは、寒冷地の湧水や沢近くに自生する多年生植物です。生育には低温(15〜20℃)、適度な湿度(70%前後)、水はけの良い環境、日陰が必要です。

しかし、露地栽培でこれらの条件を周年安定的に整えることは難しいですよね。端境期の発生や品質のばらつきは、どうしても避けられません。冬の寒さでは生育が停滞しますし、夏の高温では枯死するリスクがあります。

植物工場の特徴とわさび栽培への応用

一方、植物工場は施設内で光、温度、湿度、CO2濃度などをコントロールして、植物を計画的に生産するシステムです。太陽光に依存せず、365日24時間の完全制御型生産が可能です。

その植物工場では、養液栽培であることも重要な要素です。土を使わず養液で植物を育てるため、連作障害を回避し安定生産できます。多段式栽培棚の導入で、土地利用効率も高まります。

露地では難しいわさびの栽培条件も、植物工場でなら克服できます。

15〜20℃の温度管理、湿度70%前後の制御、適切な水管理が可能です。養液の温度・成分調整で、根の健全育成も促せます。工場での水耕栽培で適度な水流を作ることで、根腐れが防げることもわかっています。

植物工場で、わさび栽培をするメリット

植物工場で周年安定生産ができれば、需要に応じた計画的な出荷が可能です。凍霜害などの自然災害リスクも回避でき、歩留まり向上が期待できます。

また、農薬を使わない清浄な環境での栽培で、高品質なわさびを供給できます。養液の成分調整で、わさびの辛み成分を増強、なんてこともできます。

省力化も大きなメリットです。除草作業が不要なうえ、自動化技術の導入でさらなる効率化が期待できます。一斉収穫による計画生産で、ロスも最小限に抑えられるでしょう。

実際、国内外の事例を見ても、植物工場でのわさび栽培は着実に広がりつつあります。大消費地に近接した生産や、現地栽培による輸出など、新たなビジネスチャンスも生まれています。

植物工場普及に向けた課題と展望

植物工場にはコスト面での課題もあります。初期投資が大きく、光熱費などランニングコストも高めです。

しかし、大規模化による効率化、再生可能エネルギー利用などで、コストダウンの余地は十分にあります。わさびの付加価値向上で、収益性の改善も期待できるでしょう。

現在、植物工場では葉物野菜が主流ですが、それは同じです。現場力を高めることで生産性は高められます。

また、気候変動への適応策としても植物工場は有望視されています。干ばつや豪雨の影響を受けにくく、わさびの国内生産を守る強みになるはずです。

まとめ

わさび栽培と植物工場の組み合わせには、大きな可能性があります。

難しい栽培条件を人工環境下で再現することで、周年安定生産と高品質化が実現できるのです。

コスト面の課題はありますが、将来の技術革新と経営努力で克服できる余地は残されています。

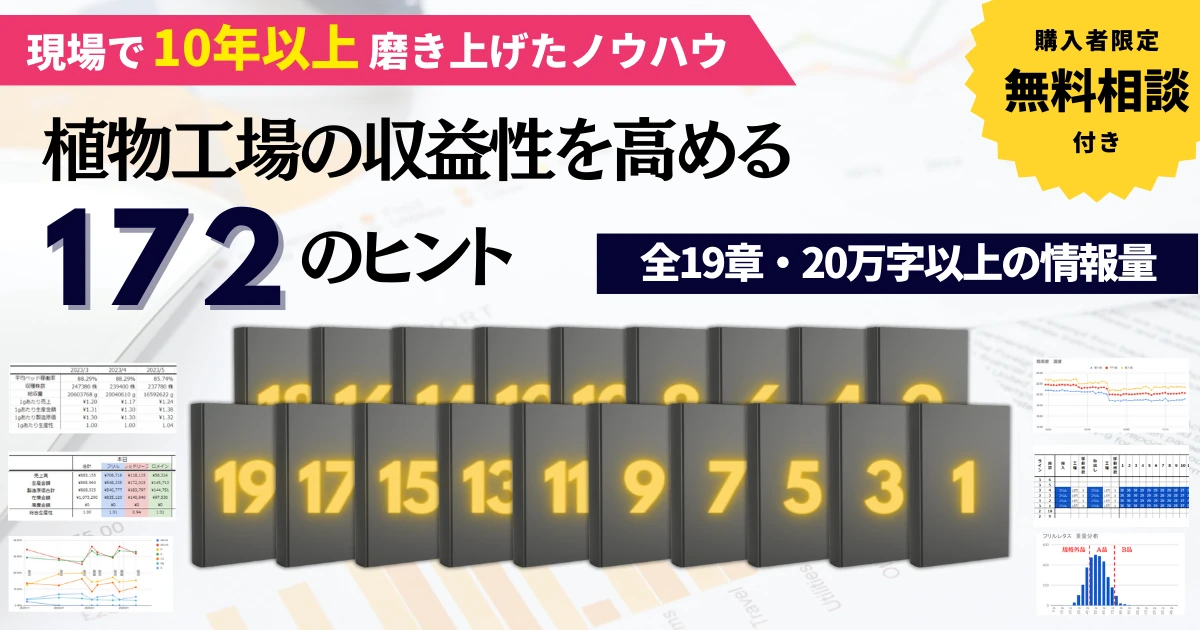

\ 無料でダウンロードできます /

養液栽培で使える、超シンプルな施肥設計ツール

SimpleFertは、

- 超シンプルな構成で使いやすい

- 単肥と配合肥料の両方に対応

- マクロ不要で動作が軽快

- 初心者でも扱いやすい

私が現場で、10年以上試行錯誤して生まれた、実践的なツールです。ぜひ養液栽培にお役立てください。

メールアドレスと氏名の登録のみで、ダッシュボードからダウンロードできます。

システムの都合上、「決済」などと表示されますが、無料です。

使い方はこちら

- 植物工場でのわさび栽培は儲かりますか?

-

初期投資とランニングコストは高めですが、周年安定生産による歩留まり向上や高品質化による付加価値向上で、収益性の改善が期待できます。規模拡大や技術革新によるコスト削減の余地もあるでしょう。新市場開拓の可能性もあり、長期的には十分に儲かる可能性がありそうです。

- 植物工場では、わさびの栽培に川の水は使えますか?

-

植物工場では、養液栽培の技術を使うため、川の水をそのまま使うことはありません。ただし、川の水を浄化して養液の原水として利用することは可能です。大切なのは、養液の温度や成分を適切に管理し、わさびの健全な生育を促すことです。

- わさび栽培に井戸水は使えますか?

-

植物工場での養液栽培には、清浄な水が欠かせません。一般に、井戸水は水質が安定しているので、養液の原水として適しています。ただし、硬度や汚染物質の有無などを事前にチェックし、必要に応じて浄化処理を行う必要があります。

コメント